地域活性の取り組み

宿泊施設や観光施設などが申請主体者となって企画申請するにあたり、採択につながるポイントを解説!

令和6年度 観光庁『地域観光”新発見”事業』(公募期間:令和6年3月8日〜4月17日12時)

#SDGs推進 #社会貢献・地域貢献 #国の事業や施策 #自治体の事業や施策 #地域活性化 #インバウンド促進 #産業News・Topics

前回に引き続き、全国各地にて観光庁の公募事業に携わっている立場から解説していきたい。申請に必要な様式は6点。先ずは、下記のリンク先から公募要領や申請様式をダウンロードした上で、併せてご覧いただきたい。

事業効果を向上する実施体制について

「稼ぐ観光商品化」と「ビジネスエコシステム」の構築について

海外のシェフをターゲットにした生産者との茶摘体験(イメージ)

おもてなしstation’s Letter

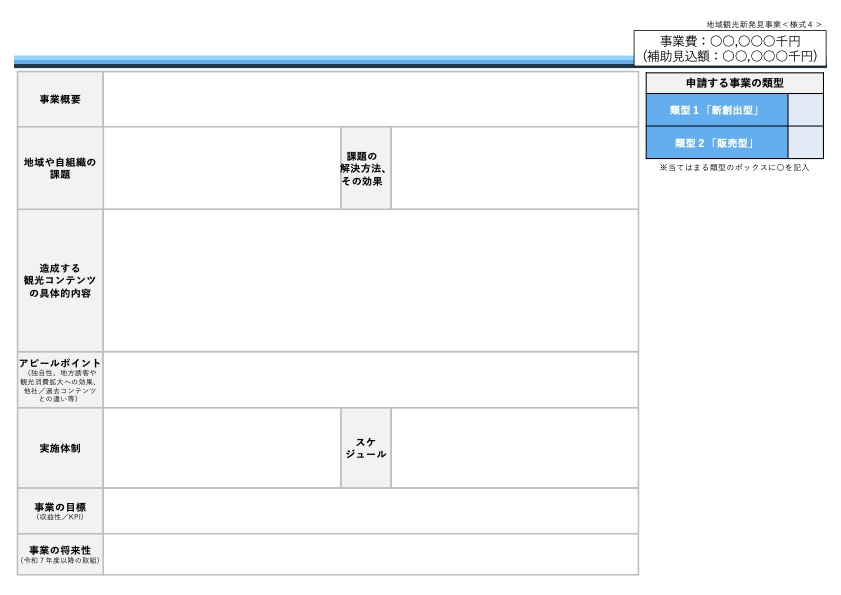

様式4(事業概要書)のブランクフォーマット

SHARE!

↑